本课程是清华大学经济管理学院管理硕士(MiM)项目专业必修课程之一。提供关于创业与创新管理基本问题的“知识地图”,提供一个全视阈考察产品市场、要素市场和股权市场的PRE-M模型,传授基础的商业研究方法,指导学生学会用动态的创新分析模型看未来商业变化,为技术创新活动厘清产业化的方向与路径。

主讲人:朱恒源

博士

战略管理、产业研究领域学者

清华大学经济管理学院副教授

清华大学全球产业研究院副院长,《战略节奏》作者

自改革开放以来,中国所取得的经济成长举世瞩目,人口红利等众多资源要素所赋予的经济动能持续地为中国经济输送能量。然而,当人口、土地等诸多经济要素成本提升,市场向生产要质量、要定制化时,传统的经济发展模式似乎已到了转型的十字路口。

当前,中国正走在由低成本高速度创新向高质量创新增长转轨的道路上,正在经历由资源消耗型向科技驱动型转变的过程。在这一转变过程中,科研、创新成为了最关键的催化剂。纵览中国经济改革和产业发展,我们总可以看到,在中国经济发展的大趋势下,总有关键要素在此消彼长、互动协同,构成了中国经济发展的大节奏。

清华大学经济管理学院管理副教授朱恒源开设的创业与创新管理即是致力于通过引入PRE-M模型,阐述在各个经济发展阶段中,产品市场、要素市场和股权市场之间的互动关系,帮助同学们理解市场架构,启发驱动创新创业的理论思考和商业意识。

管理硕士《创业与创新管理》课堂

2019年9月,创业与创新管理课程正式开课。朱恒源老师提到,本学期课程相较于以往,更注重将前沿的创业理论与中国的创业情景与案例相结合,将商业社会最活跃的创新活动引入课堂,按真实的商业项目运作方式进行演练,让同学们在与商业实践“对话”的过程中,不断冲击原有的认知体系。

朱恒源老师提到,希望这门课程能够实现知识边界的拓展和融合,因为随着信息技术的发展,专业门槛正在逐步坍塌,而要重建这一门槛,有两个途径:一个是基于知识积累的规模经济,一个是基于知识边界融合的范围经济。朱老师希望MiM项目的同学们能够与选修该课程的其他院系的学生充分交流、共同探讨,去不断探索个人知识的边界和中国经济未来的创新之道。

本课程所讲述的理论已经在诸多学生的学习、生活之中得到了非常实际的应用。现就职于泰康资产负责人力资源工作的14级MiM校友李坤颐提到,基于更高视野和更综合的思考框架来展开实际工作,是事半功倍的途径,而朱老师所讲授的PRE-M模型能够帮助同学们打开思路、迁移到更多的业务场景。

就职于中信证券的13级MiM校友谢晓薇认为,自己在这门课上收获了对于个人职业发展最重要的三种能力:独立思考,建立思维框架的能力;思维框架运用到实践再进行修正的能力;团队合作的能力。

而17级现就职于昆仲资本的陈陆洲提到,不仅在实际工作中,就在距离同学们更近的求职环节,本课程所讲述的理论大有裨益。

来自软件学院的董柏顺同学是一个创业项目的技术合伙人,他从这门课上学到了创业管理所要具备的基本知识和素养,能够在个人专业领域之外帮助自己去探索新的可能性。

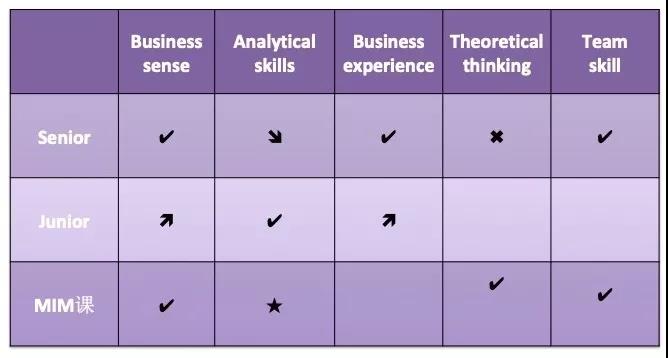

课程最后,朱老师用一张图描绘了一些关键技能随着职业发展阶段的不同将会发生的变化。他希望同学们能在课程中寻找到自己所需的能力要素,以帮助未来在商业世界找到自己的独特价值和定位。仔细思考、不断尝试、学以致用,相信学生们一定在课堂中有所收获,在宏观经济发展的节奏中寻找到最适合自己的发展空间。